織物で癒され、アートを感じる

タピスリーの幕開け

西洋美術文化の一つであるタピスリー(タペストリー)は、美術史においても重要な位置を占めていました。主にフランスを中心とする中世ヨーロッパにて開花、やがてルネサンス期を経て15~17世紀にフランドル地方などで貴族の城館や邸宅、聖堂などを飾り、タピスリー芸術は全盛期を迎えていきます。

歴史画や神話などさまざまな絵柄や文様を織り出した名品は欧米では貴重な美術工芸品として珍重され、ルーベンス、ゴヤなどの画家たちもタピスリーを手がけていました。

ゴブラン織りの由来

ブルボン王朝を築いたアンリ4世は、フランドル地方からタピスリーの職人を招き、当時はパリ市街の近郊であったゴブランの工場にて王宮用の壁を飾るタピスリーを作らせます。

やがてフランスの太陽王と呼ばれたルイ14世時代、当時の財務総監ジャン=バティスト・コルベールに命じ、ゴブラン工場を王立家具工場とし、画家シャルル・ルブランの運営と監督の下で多くの優れた画家にタピスリーの下絵を描かせ、タピスリーを生産するようになったことから、タピスリーのまたの名は「ゴブラン織り」とも呼ばれるようになっていきます。

かつては絵画よりも貴重な工芸品扱いを受けていたタピスリーですが、非常に手間と時間のかかる作品であることから、室内装飾の流行の変化に伴い、だんだん生産量も減っていきます。

オービュッソンのタピスリー

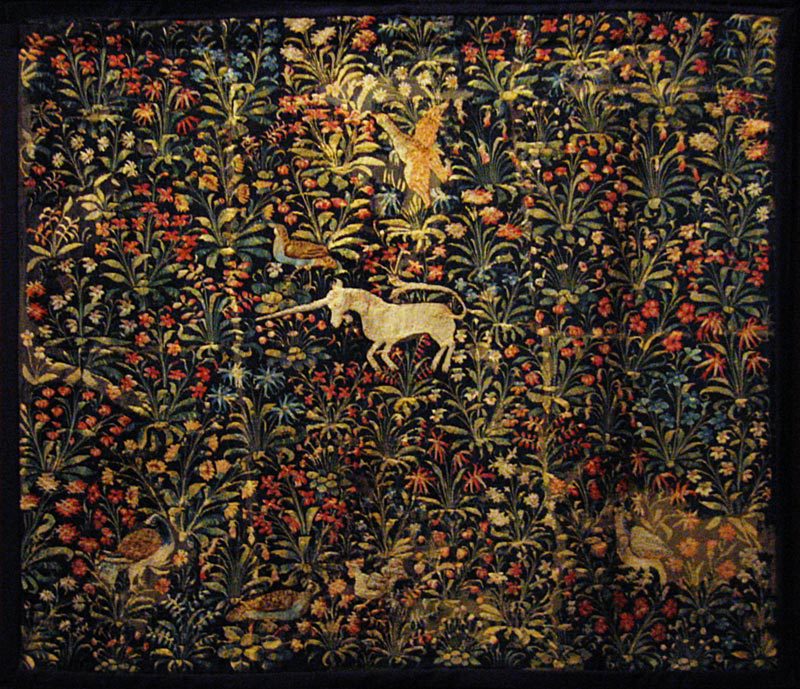

19世紀、ロマン主義の時代に中世への復興運動が盛んになっていた頃、フランスのクルーズ県にて、あの有名な「貴婦人と一角獣」のタピスリーが発見されます(現パリ・クリュニー美術館蔵)。

クルーズ県オービュッソンは元々フランドルからのタピスリーの技術が根付いた地域で、15世紀末から現代に至るまでその伝統が継承されてきました。

20世紀に入り、アーティストたちもタピスリーの魅力を再発見し、製作に関わっていきました。ピカソ、シャガール、ブラック、ル・コルビュジエ、マン・レイ、カルダー・・・彼らの手がけるタピスリーは、タピスリー職人とのコラボレーションでファイン・アートとしての絵画並みの作品が仕上がっていきます。

かつての「埃をかぶった古臭い」イメージを脱却し、現代アートとして蘇ったオービュッソンのタピスリーは、2009年にはユネスコ無形文化遺産に登録されるようになりました。

2016年、オービュッソンに『国際タピスリー・センター』が誕生、タピスリーの美術館として、修復工房として、また膨大な資料を所有する研究所としてその役割を果たしています。

国際タピスリー・センター ▶︎

現在は、クルーズ県で作られるタピスリーのみが、「オービュッソンのタピスリー」と名乗ることができます。

オービュッソンにおける宮崎駿プロジェクト

現在、宮崎駿監督のアニメ映画4作品より名場面を選び、タピスリーに織り上げるプロジェクトが進行中、『オービュッソン国際タピスリー・センター』とスタジオ・ジブリのコラボレーションが行われています。

<予定作品>

『もののけ姫』

『千と千尋の神隠し』

『ハウルの動く城』(2作品)

『風の谷のナウシカ』

『オービュッソン国際タピスリー・センター』による映像ビデオ(日本語字幕入り)です。唯一の日本人としてタピスリー職人として活躍する許斐愛子さんのコメントも入っていますので、是非ご覧ください。

『オービュッソン国際タピスリー・センター』による映像ビデオ(日本語字幕入り)です。唯一の日本人としてタピスリー職人として活躍する許斐愛子さんのコメントも入っていますので、是非ご覧ください。